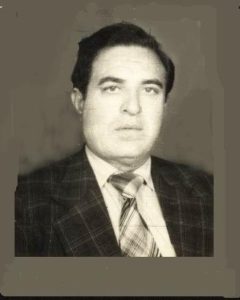

مبشرعلی زیدی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کبھی کبھی کچھ لکھتے ہوئے میں جذباتی ہوجاتا ہوں۔ کوئی جملہ ایسا لکھ بیٹھتا ہوں کہ ہر وقت گلابی رہنے والی آنکھیں عرقِ گلاب سے بھرجاتی ہیں۔

ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ لیکن تحریر مکمل کرنے کے بعد، ہفتوں بعد، مہینوں بعد بھی پڑھتا ہوں تو اُسی جملے پر رکنا پڑتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آنکھیں خشک ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کچھ بولنے سے پہلے گلے کے صاف ہونے تک وقفہ لینا پڑتا ہے۔

شاید ایسا صرف میرے ساتھ ہوتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ دوسرے لکھنے والے کبھی جذباتی نہ ہوتے ہوں۔ میں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتا۔

کراچی آرٹس کونسل کی اردو کانفرنس [نومبر 2013] میں یہ سوچ کر گیا تھا کہ بڑے بڑے لکھنے والوں، پڑھنے والوں سے ملوں گا تو اُن سے یہ بات پوچھوں گا لیکن جی کی جی میں رہی بات نہ ہونے پائی۔

اردو کانفرنس میں یوں تو بہت سے یادگار اجلاس ہوئے لیکن اتوار کی شام ضیا محی الدین کے نام رہی اور وہی اس کانفرنس کا کلائمکس یا نقطہ عروج سمجھیے۔ اس سے پہلے جمعہ کو بھی انھوں نے ایک اجلاس میں خطاب کیا۔

ضیا محی الدین اتنے بڑے فن کار ہیں کہ انھیں ٹھیک سے جاننے کے لیے ایک عمر چاہیے لیکن افسوس کہ میری نسل کے لوگوں نے انھیں ایک عمر گزرنے کے بعد جانا۔

تہائی صدی پہلے جب میں نے ہوش سنبھالا تھا تو قوم ہوش میں نہیں تھی، روس کے خلاف جہاد کا نشّہ اور ضیا نام کا اندھیرا طاری تھا۔

اُس وقت کوئی دوسرا ضیا ملک میں ہوتا بھی تو نظر نہ آتا۔ مجھے میٹرک کے بعد پہلی بار اُن کا نام اس وقت معلوم ہوا جب ابن انشا کی ایک کتاب میں اُن کا ذکر پڑھا۔ کوئی صاحب تھے جو ٹی وی پر ایک پروگرام کے میزبان تھے۔

اُس کے بعد ٹی وی پر عراق اور شام سے متعلق ایک دستاویزی فلم دیکھی جس کے پس منظر میں ضیا محی الدین کی آواز تھی۔ تب پہلی بار اُن کے فن اور کمال کا اندازہ ہوا۔ شناسائی بڑھی تو انٹرنیٹ سے اُن کے آڈیو کلپ ڈاؤن لوڈ کیے، مشتاق یوسفی کی نثر اور فیض کی شاعری اُن کی زبانی سنی۔

مشرف دور میں نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس قائم کی گئی تو حکومت نے سب فن کاروں کا قد ناپا۔ کوئی ضیا محی الدین جتنا بڑا نہ نکلا تو انھیں ناپا کا سربراہ مقرر کردیا گیا۔ اب وہ کہیں کہیں نظر آنے لگے۔ اخبارات میں ان کے مضامین پڑھنے کو مل جاتے تھے۔ ان کی کتاب چھپی تو وہ بھی خریدلی۔

اِس سال مارچ میں ڈاکٹر آصف فرّخی نے اپنے ادبی جریدے ’’دنیازاد‘‘ میں ضیا محی الدین کی ایک تحریر ’’کبیرے کا پنتھی‘‘ شائع کی۔ یہ داؤد رہبر کا خاکہ تھا جو انھوں نے انیس سو نواسی میں لکھا تھا۔

داؤد رہبر ایک ادیب تھے، شاعر تھے، عالم تھے، فلسفی تھے لیکن ضیا محی الدین نے اِس خاکے میں بتایا ہے کہ وہ اُن کے کزن تھے۔ یہ انتہائی دل چسپ تحریر ہے اور اگر آپ یہ بھول جائیں کہ ضیا محی الدین اور داؤد رہبر کون ہیں، تب بھی بہت مزے کا ہے۔ اِسے حقیقت بیانی کے بجائے افسانہ سمجھ کے پڑھیں گے تو بھی لطف آئے گا۔

میں ایک بار پھر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خاکہ مارچ میں چھپا تھا۔ داؤد رہبر اکتوبر میں انتقال کرگئے۔ عالمی اردو کانفرنس میں ایک اجلاس ’’بیادِ رفتگاں‘‘ کے عنوان سے گزشتہ سال کے دوران بچھڑ جانے والوں کی یاد میں ہوتا ہے۔ اس میں داؤد رہبر کا تذکرہ کرنے کے لیے ضیا محی الدین کو مدعو کیا گیا۔

اتفاق دیکھیں کہ ضیا صاحب کے بولنے کی باری آئی تو میرے ساتھ والی نشست پر ڈاکٹر آصف فرّخی موجود تھے۔

ضیا صاحب نے کچھ نیا نہیں پڑھا بلکہ وہی مضمون سنایا جو دنیازاد میں شائع ہوا تھا اور میں پڑھ چکا تھا۔ لیکن خود پڑھنا اور بات ہے، ضیا صاحب سے سُننا اور بات۔ سونے پر سہاگا یہ کہ اِس بار تحریر کسی اور کی نہیں، اُن کی اپنی تھی۔

اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے اور آپ نے داؤد رہبر کا یہ خاکہ نہیں پڑھا تو کچھ نہیں پڑھا۔ اگر آپ کو سننے کا شوق ہے اور آپ نے ضیا محی الدین سے یہ نہیں سُنا تو کچھ نہیں سُنا۔

چند جملے خود پڑھیں اور سوچیں کہ ضیا صاحب نے اِنھیں کیسے ادا کیا ہوگا۔

’’جب داؤد رہبر کے میٹرک کا نتیجہ نکلا تو مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں مٹھائی بٹی تھی۔ انھوں نے بے شمار نمبر حاصل کیے تھے اور حکومت کی طرف سے وظیفہ بھی ملا تھا۔ اپنے گھر میں چوں کہ میں ایک ہی لڑکا تھا اِس لیے مجھ سے اب یہ توقع کی گئی کہ کچھ برس بعد جب میں میٹرک کا امتحان دوں گا تو میرا انجام بھی اِسی قدر شان دار ہوگا۔ اتفاق سے اُنھیں دنوں میرے حساب میں صفر آنے کا نتیجہ نکلا۔‘‘

اِس خاکے کے کئی فقرے شاید میں کبھی نہ بھول پاؤں۔ مثلاً داؤد رہبر نے اُنھیں خط میں لکھا تھا، ’’عقیدوں کی سختی اور دھاگوں کی اُلجھن پر ہنسی آتی ہے۔ آخر حیرت کام آئی، اُس کا دامن پکڑکے بیٹھے ہیں۔‘‘

ایک مقام پر ضیا صاحب نے بتایا کہ داؤد رہبر نے اُنھیں کالج کے زمانے میں ایک تقریر لکھ کے دی تھی۔ آگے کی سنیے۔

’’جوں جوں مقابلے کا دن قریب آتا گیا، میرے پیٹ میں تِتلیوں کی پھڑپھڑاہٹ تیز سے تیزتر ہوتی گئی۔ ڈر اِس بات کا تھا کہ کہیں بھول نہ جاؤں۔ شُکر ہے کہ ایسا نہ ہوا اور میرے لیے وہ دن کام یاب رہا۔ اوّل انعام مجھے ملا۔ اُن کی تقریر کام آئی۔ لیکن اُس معرکے کے بعد یہ احساس ہوا کہ تقریروں کا مقابلہ جیتنے کا سب سے بڑا گُر یہ ہے کہ رَٹی ہوئی تقریروں میں ایسے جگہوں پر وقفے ڈالے جائیں کہ فی البدیہہ معلوم ہوں۔‘‘

معلوم ہوتا ہے کہ ضیا صاحب نے یہ بات پلّے سے باندھ لی۔ اب لوگ دور دور سے اُن سے یہ سیکھنے آتے ہیں کہ تقریر کرتے ہوئے کب کون سے لفظ پر زور دینا ہے یا کہاں کتنا وقفہ یعنی پوز دینا چاہیے۔

لیکن اردو کانفرنس میں تقریر کرتے کرتے ایک مقام ایسا آیا کہ ضیا صاحب کا وقفہ طویل ہوگیا۔

اُس سے پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے،

’’خیال الیّا بِلاول میں داؤد رہبر کی بندش ہے۔

دان دیا تو دانہ برابر

کیسے سخی ہو جی تم

اِتنا تو دیتے مہاراج

جس میں ہمارا

ایک مہینہ رہتا سُکھی

اگر اُن سے پوچھا جائے تو یہ کہیں گے کہ میں تو کبیرے کا پنتھی ہوں، کیکر کی چھاؤں میں بیٹھ کر یہ خیال گالوں تو چین پاؤں گا۔‘‘

یہ تقریر کا کلائمکس تھا۔ یہاں وقفہ یعنی پوز لینا ضروری تھا۔ لیکن وہ وقفہ طویل ہوگیا۔ میں نے آصف بھائی کو دیکھا اور انھوں نے مجھے۔ کوئی سمجھا اور کوئی نہ سمجھا۔ ضیا صاحب نے آخری جملے ویسی ہی پاٹ دار آواز میں ادا کیے اور تقریر ختم کردی۔

وہ اسٹیج پر نہیں بیٹھے اور فوراً ہی بغلی دروازے سے باہر نکل آئے۔ میں اُن کے پیچھے نکلا اور چاہا کہ اُن کی کتاب پر دست خط کروالوں۔ لیکن جیسے ہی اُن کے چہرے پر نظر پڑی، گُنگ ہوکر رہ گیا۔

ضیا صاحب کی گلابی آنکھوں میں عرقِ گلاب بھرا ہوا تھا۔

[مبشر علی زیدی، 2 دسمبر 2013]

اے وی پڑھو

کریمن نقلی ۔۔۔||ملک عبداللہ عرفان

دیپک راگ، ثریا ملتانیکر اور لوح اعزاز کی کہانی||رانا محبوب اختر

خالی لفظاں دا میلہ||سعید اختر